淑徳大学 経営学部 経営学科 准教授 麻場勇佑先生

株式会社プロデューサー・ハウス 代表取締役 堀切研一(研修提供)

聞き手…箕作千佐子(ビズストーム開発者)

淑徳大学様では、経営学部経営学科の新入生オリエンテーションでビズストームを導入いただいています。

導入のきっかけや研修の様子について、プログラムの導入を主導されている准教授の麻場先生と、研修を提供した株式会社プロデューサー・ハウスの堀切氏にお話を伺いました。

――淑徳大学様では、昨年から2年連続で、経営学部経営学科の新入生オリエンテーションで150人規模のビズストーム研修を実施していただいています。オリエンテーションとしてビズストームを導入していただいた目的やねらいを教えていただけますでしょうか?

(麻場)はい。オリエンテーションの主要な目的は、これから始まる経営学の学修への橋渡しと、学生同士の人間関係づくりの支援です。

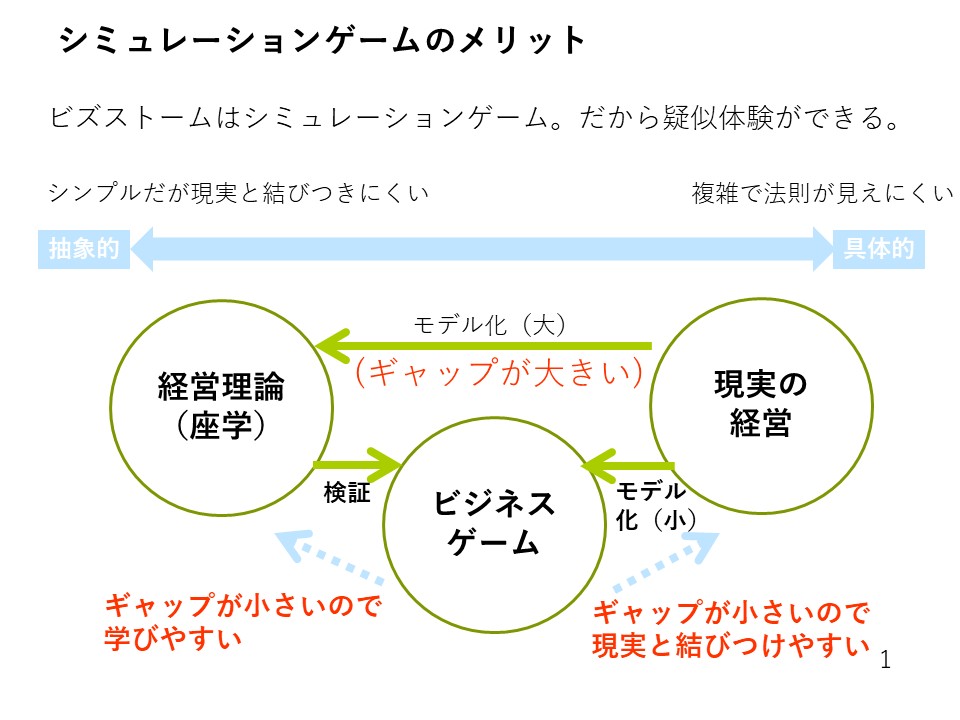

経営学科の新入生は「将来、経営者になりたい」という明確な目標を持つ学生から「就職に有利」との印象から入学する学生まで様々です。ただ、彼らの多くに共通しているのが、専門知識の習得が大学卒業後の進路選択に有用である「実学」と考えている点です。一方で、現時点で身につけるべき力や具体的な学修の道筋については、必ずしもイメージできていません。その状態で、現実を抽象化した理論やモデルを学んでも、「自分の目指す経営と結び付かない」「何のための学びか分からない」と感じてしまいがちです。

そこで、ビジネスゲームを「学びのギャップ」を埋めるツールとして介在させ、経営を疑似体験することで「経営学を学ぶ必要性」に気づき、「経営学って面白そうだ」と興味を持つきっかけになればと思い導入しました。

――ビズストームを知ったきっかけや、期待した教育効果について、教えていただけますか?

(麻場)前職で同じく新入生オリエンテーションでの研修ツールを選定する機会があり、学生とともに複数のビジネスゲームをリサーチしたことがあるのですが、その際、ビズストームは「面白さ」と「学習効果」の両面で高い評価でした。オペレーションの都合でその時は導入できませんでしたが、淑徳大学に赴任してオリエンテーションの題材として提案したところ、すぐに採用が決まりました。

いくつかのビジネスゲームを比較して思ったことは、ビズストームは「学びにフォーカスされた研修ツール」だということです。様々な要素が詰まっていて導入教育として非常に使いやすく、説明しやすい点も魅力に感じています。

一方で、ルールがある程度複雑なので、これから経営学を学び始めるという新入生にとっては、少し負荷がかかるゲームだと思います。しかし、私としてはそこに教育的価値があると考えています。

将来、企業や社会で活躍するためには、難しさに向き合い、必死に考え抜く経験が不可欠です。「必死で考え、試行錯誤する経験を通して、学びへの意欲を高めてほしい」、そうした期待を込めて導入しました。

――実施した具体的な内容を教えていただけますか?

(堀切)新入生オリエンテーション2日目の午後に、ビズストーム研修として4時間を割り当てていただき、8期をプレイしました。

研修の冒頭では、ビズストームを行う目的を先生方から説明していただきました。そのときに使用した説明用スライドは、麻場先生にご選定いただいたものです。

(麻場)はい。ビズストームのインストラクター養成講座で使用されていたスライドの内容が「ビズストームを行う意図を伝える」うえで非常に適していると思い、即決しました。「経営の実務と理論にはギャップがある。ビズストームを通じて経営を疑似体験し、実務と理論を結び付けて考える力を養ってほしい」という趣旨を伝えました。

――負荷がかかるセミナーであった中で、学生さんたちの反応はいかがでしたか?

(麻場)最初は難しいと感じていたようですが、ルールを理解していくうちにどんどん夢中になっていった印象です。ビズストームはゲームとしての完成度が高く、自然と盛り上がりましたし、新入生同士が打ち解ける良いきっかけにもなりました。楽しくも真剣にプレイする中で、経営学の導入として大きな学びになったと感じています。

新入生たちからは「経営学科に入学した実感が湧いた」「先生や先輩が丁寧に教えてくれたので安心して楽しめた」といった声も多く寄せられました。

進行面では、先輩学生がサブ講師としてサポートしてくれたことも、円滑な運営と学習効果の向上に寄与したと考えています。

後編では、先輩学生が認定インストラクター資格を取得して運営された意図や効果についてお聞きしていきます。